De Mimi

Cher Guillaume,

Le problème de mon rapport compliqué à la logique dominante est depuis très longtemps sujet de plaisanteries et de prises de tête régulières avec ma sœur. D’aussi loin que je me souvienne, elle a toujours eu une logique implacable et efficace quand la mienne était notoirement tarabiscotée et proprement inefficace, d’un point de vue de rendement immédiat. Et donc parfaitement ridicule, la plupart du temps. Il faut dire en plus, pour bien comprendre les enjeux de ce qui suit, que je suis extrêmement susceptible quant à mes capacités à réaliser certaines choses comme : planter un clou ; faire une opération simple ; monter une étagère ; faire sortir le fil de la canette de la machine à coudre ; faire l’ourlet idoine ; faire passer un fauteuil, nouvelle et excitante acquisition obtenue à un prix dérisoire, par l’escalier de l’immeuble ; enfiler les lacets d’une paire de baskets ; ranger les affaires dans un camion de 18 m3 pour déménager 22 m3 ; faire tenir en urgence une étagère fourbe qui s’écroule juste avant un dîner à la maison ; et, donc, descendre de vélo du bon côté.

Parce que oui, il y a un bon côté pour descendre de vélo : celui où il n’y a pas de mur… ni de pot de fleurs… ni un autre vélo… ni une rivière… ni un enfant… ni un foutu poney… ni une marche… ni, a fortiori, la Cathédrale de Strasbourg.

Tu me diras : « Mais Myriam voyons ! Ça se voit un poney ! »

Je te répondrai : « Peut-être, mais pas autant, en théorie, que la majestueuse, rougeâtre, râpeuse, dure, agressive, foutue, Cathédrale de Strasbourg. »

Oui mais bon, ce n’est pas parce que l’obstacle est visible qu’il est aisé de l’éviter. Ni de descendre du vélo du côté où il ne se trouve pas. L’obstacle.

Ma sœur me fait remarquer, à juste titre comme toujours, qu’en fait les objets énormes, par leur énormité même, perdent leur identité d’obstacle. C’est comme s’ils n’existaient pas en réalité : trop gros pour être vus, compris, intégrés, évités. Dans cette clairvoyante optique, le problème n’est donc pas la cathédrale : le vrai ennemi, c’est le vélo.

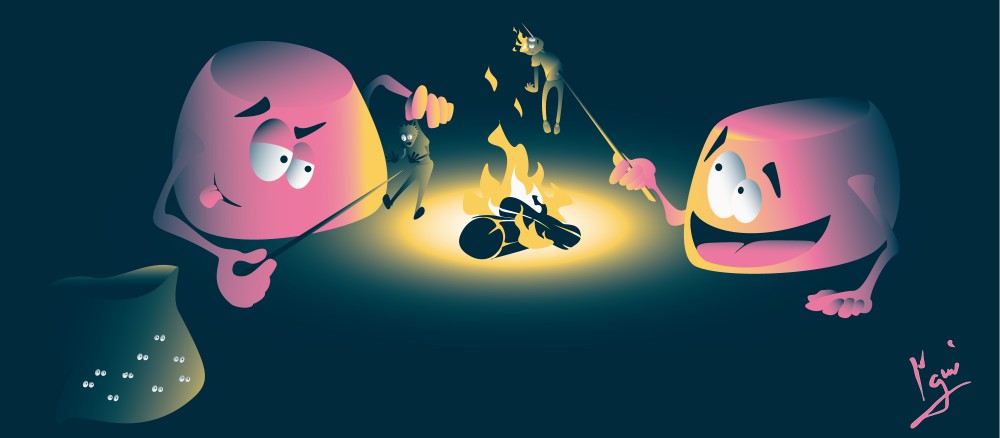

Le vélo est un engin traître, plein de bouts de métal incongrus qui se plantent dans la chair à tout moment (j’exècre les pédales crantées ), de selles douloureuses, d’antivols pénibles, de caoutchoucs de guidon qui brûlent les mains au bout de 2,5 minutes, de garde-boues pointus, de chaînes graisseuses dévoreuses vengeresses de bas de pantalons…

Bref, le vélo est un animal sauvage, hostile et menaçant qu’il faut dompter avant qu’il ne se décide à te transbahuter d’un point A à un point B, et de mauvais gré encore. Et surtout, surtout, qu’il daigne te laisser descendre ! Une vraie teigne!

Par ailleurs, parce que je vous vois venir, le premier qui dit qu’il n’y a pas de mauvais outil, que de mauvais ouvriers, peut toujours ricaner : il n’a jamais vu luire l’œil torve du marteau dans l’ombre, lorgnant le pouce, dédaignant le clou, et jetant toute sa rage dans l’écrasement total dudit pouce! S’il l’avait vu, bienheureux les ignorants, il ferait moins le malin…

Ainsi, telle Zola, j’accuse les objets de pouvoir être des ennemis sans foi ni loi, comme les cathédrales, n’en déplaise aux scepti-logiques. Ils se déguisent en inoffensifs non-obstacles, tapis dans l’obscurité de leur sourde volonté de vengeance contre leurs créateurs, attendant l’heure propice pour mieux te mettre des bâtons dans les roues, ou des roues dans les bâtons, c’est selon, à l’heure humaine et douce où l’envie d’un vin blanc chaud te tenaille.

Bien sûr, d’aucuns, ma sœur en l’occurrence, maintiendront que c’est juste moi qui ai un souci de logique élémentaire. Que la cathédrale n’y est pour rien si, quand le vélo condescend à ma descente, je me retrouve coincée entre cette teigne et le non-obstacle; obligée, par surprise, de tenir le vélo d’une main par la selle et de tourner autour pour me dégager. Parce qu’évidemment, le vélo veut se laisser choir mollement en plus: pas suffisant que je me sois déjà méchamment râpé la moitié de la jambe contre le mur que l’Eglise catholique a cru bon de devoir dresser entre moi et un bon gobelet de vin aux épices ! La réponse papiste à l’alcoolisme rampant? Tempérance forcée par envoi aux urgences pour cause de lésion importante du mollet droit par pédale crantée, suivie de chute et intrusion de guidon caoutchouté dans… l’œil! Ah, ça vous guérit de l’envie immédiate d’un verre, c’est sûr! Beaucoup moins sûr, en revanche, que le fait de se savoir cernée par tant de périls animés et inanimés ne vous envoie pas tout droit dans le premier rade à portée de vue cyclopéenne, à la sortie de l’hôpital!

Tout ce que j’espère c’est que les lambeaux de ma chair martyrisée orneront pour les siècles des siècles les parois de l’église, et deviendront reliques et destination de pèlerinage pour les vaincus des choses. RIP, mollet.

Interruption de l’effusion mentale sur l’ordre des choses et du self-apitoiement: ma sœur, toujours prompte à l’action/réaction : « Non mais t’es sérieuse sœurette ? Comment t’as fait pour te retrouver entre le vélo et le mur ? »

Évidemment, elle était parfaitement intacte, guillerette, élégante, ayant sauté négligemment de sa monture bien dressée, et avait instinctivement perçu la menace cathédralesque. Elle, en route joyeuse, déjà, vers les bretzels tièdes, tendres et accueillants, et un verre de vin chaud. Moi, échevelée, blessée dans ma chair et mon honneur, sans parler de ma dignité bafouée, le rouge au front de penser qu’encore une fois je faisais la preuve de mon inutilité pratique. Dépitée donc. D’où émergence d’un second problème urgent après les réflexions sur ma manie de faire systématiquement des digressions mentales longues comme un jour sans pain, m’obligeant pendant tout ce temps à continuer de tourner autour du pot/vélo, dont je viens de m’apercevoir que je le tiens toujours par la selle : comment lui faire comprendre que ce n’est pas de ma faute ? Que les objets, tous, se sont ligués contre moi cet après-midi de décembre pour que tout le monde, hommes, choses et animaux, se moque de moi?

Je lui dis: « Mais c’est pas de ma faute, je te jure! Ça paraissait logique sur le moment! »

Alors je sens bien qu’elle a plus confiance en le vélo, amazone accomplie qu’elle est, et en la Chrétienté toute entière, adepte du pari pascalien que je suis d’habitude, qu’en ma capacité à ne pas entrer en collision latérale avec l’un ou l’autre…

Bien sûr, elle a raison.

Alors il ne me reste plus qu’à tenter de ne pas me faire remarquer; à ne pas offrir une nouvelle faille à exploiter; à courber l’échine sous les grincements sarcastiques du vélo, plein de la certitude de sa toute-puissance; à affronter une dernière fois, abattue par tant d’incompétence, le regard amusé, quoique teinté d’une légère et légitime inquiétude, de ma sœur.

Et à rentrer à pied, l’énormité de mes propres obstacles sur le dos. Sans avoir eu même le réconfort d’un vin chaud tant escompté.

LE JEU DE L’ETE: Sauras-tu remettre ces parenthèses à leur place originale dans le texte qui précède? Les suggestions sont les bienvenues dans les commentaires, y compris pour de nouvelles parenthèses! A vos claviers!

– (« J’te jure que ça passe ! Au pire, on gratte un peu le mur, il manque à peine 2 millimètres! »)

– (« Noon… j’ai pas juste jeté les trucs à l’arrière ! Et oui, je sais, vous m’offrirez une liseuse électronique pour mon anniversaire… Mais remarque que cette fois, j’ai pas mis mes livres dans des cartons, je les ai ficelés en petits paquets de 10 !»)

– (5.5 x 4 par exemple)

– (Oui! N’ayons pas peur des mots ni des comparaisons improbables! Entrons dans la lumière!)

– [ rien à voir avec George Michael…]

-(« Oui, je sais, c’était astucieux de prendre le pied arraché pour le coincer entre le mur et l’étagère pour la faire tenir mais promis, je vais pas laisser ça comme ça… ! »)

– (non, non, vraiment aucun rapport…)

– (Oui oeil.! Je vous voyais venir avec votre esprit de folle tordue, encore en train de filer la métaphore georgemichaelesque… Vraiment, vous êtes incorrigibles.)

– (ici, sur la potentialité du dommage réparable par Leurs Béatifiantes Sanctitudes)

– (s’il y a des mini-poneys, il peut bien y en avoir de gigantesques après tout : logique ultime qui « qui peut le moins, peut le plus »)

– (et de la même façon sur les deux chaussures si possible…)

– (« Gnarf, gnarf, gnarf!! » m’en paraît la meilleure transcription possible.)

Ce texte sans prétention aucune doit beaucoup à ma sœur et à mon admiration pour Georges Perec et Eduardo Mendoza qui, les pauvres, ne s’y reconnaîtraient jamais!